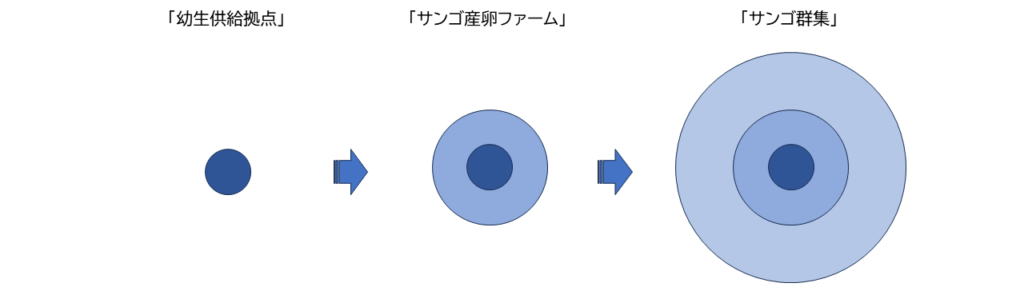

「面的サンゴ群集」へのアプローチ

部会の取り組みであるサンゴ再生へのアプローチとして、基本的な考え方をご説明します。

まずは、人為的に管理出来る範囲でサンゴ(ミドリイシ)の「幼生供給拠点若しくは種苗生産拠点」を作ります。

次に、それをベースにしながら継続的な移植・放流により、管理を必要としない「産卵ファーム」を広げて行きます。これらは対象海域での優占種となっているサンゴの個体群で構成されます。

更に、その周辺に多様なサンゴ種の加入によって形成される「サンゴ群集」を広げていきます。

これらを実現する為に必要となる技術や考え方など、以下でくわしく説明していきます。

目 次

「サンゴ種苗放流・再生」

目標:産卵ファーム面積2.5ha

サンゴ産卵ファームとは?

サンゴ礁海域の中で同種のサンゴが一定数集まっている状態をサンゴ個体群と呼びます。サンゴ個体群はサンゴの再生産を行う生産拠点の役割を果たしています。近接した場所で同種のサンゴが大量に産卵し、それによって大量の幼生を作り、周辺海域へと拡大する為の拠点として機能します。サンゴ再生する為のアプローチとしては「同種のサンゴの密度を人為的に高めた再生力の強い集団」を中心にして自然増殖出来るように手当する事が効率的な目標と考えられています。具体的な手法として、人が管理可能な範囲での「幼生供給拠点若しくは種苗生産拠点」、それより広範囲に管理を必要としない「産卵ファーム」の構築が提唱されています。

移植・放流などの手法

サンゴ再生で用いられる人為的な行為(介入)の中には、サンゴ移植または放流と呼ばれる方法があります。これは人が手を入れて育てたサンゴを自然に戻す事を意味します。具体的には、一つ一つのサンゴを海底に固定するやり方が一般的ですが、その為にはサンゴの数に比例した水中での作業量が必要とされます。一方で魚の稚魚のように船上から放流するなど数に比例した作業量が極めて少ない手法も考えられます。これらの手法の効果は、生産数やそれに費やす作業量、自然に戻す為の作業量、そして総合的な生残率によって判断が分かれます。いずれにしても対象となる海域に合わせて、より広範囲にサンゴ再生を行う為に必要な手法は何か?白化やオニヒトデなどで壊滅的被害を受けた際にそれを持続的に手当てする事は可能なのか?を探る事が重要となります。

白化に強い稚サンゴ

産卵によって新たに誕生したサンゴは、1才令、2才令と年を重ねながらゆっくりと成長していきます。岩陰や着床具の内側で程よく隠れるようにひっそりと生きている稚サンゴは、度々起こる大規模白化の中でも生き延びる可能性が高い事が知られています。その為、大規模白化により産卵を行う大きなサンゴが死滅しても、やがてこれらの稚サンゴが成長し、再び産卵を行い次の世代のサンゴを作り出します。白化が頻発する状況下では、このような繁殖の仕組みをサポートする養殖及び増殖方法も一つの考えであり、私達はこの考えに沿って計画を進めています。

対象海域

私達が対象海域として考えているのは、石垣島の中心部に近い八島と呼ばれる地域の地先にあります。対象面積は2.5ha、底質は砂、礫、岩盤が混じる礁内の浅い海です。古くから電灯潜り漁が行われ、近年ではマリンレジャー事業者が季節風の強い時に活用するポイントにもなっています。私達はこの場所へ毎年生産した種苗を大量に移植・放流して、サンゴ産卵ファームを作る事を目指しています。

「サンゴ種苗生産拠点」

目標:養殖棚面積

サンゴの再生産とは?

サンゴ(ミドリイシ)の増殖は、卵と精子が交配して新しいポリプを作り出す有性生殖と、ポリプが沢山のクローンを作り群体を形成していく無性生殖に分類されています。サンゴの産卵はある程度の群体を形成して成熟(成体)したものが行うイベントであり、ポリプ1個から成熟(成体)するまでの期間は早くても5年と言われています。このように成熟した群体にまで成長したサンゴが産卵し、新しいサンゴを作り出す事をサンゴの再生産と呼んでいます。サンゴ再生にとっては、サンゴの再生産を機能させ、加速する事が大きな目標となります。

親群体の管理

サンゴ種苗の生産には、産卵可能な成熟した成体(親群体)が必要となります。親群体が産み出す卵(バンドル)の数は群体の大きさに比例して増加します。つまり親群体は毎年産卵する共に毎年成長もするので産卵量は年々増加していく事になります。がしかし、大規模白化やオニヒトデの大量発生が起これば、親群体は死滅する危機に曝されます。「大量種苗生産によるサンゴ再生」をする為には、再生産する事の出来る大量の親群体を大規模白化やオニヒトデから守る事が重要となります。ワイヤー式育成棚は、サンゴ礁海域に存在する礁(リーフ)と礁の間にワイヤーを張り、そのワイヤーを棚となるように連結させたものです。

海底水深が10~15mのように起伏に富んだ場所であっても6mや8mなど任意の水深に親群体を管理する為の棚を作る事が出来るのが特徴です。大規模白化での影響が軽微な水深(水温と光を軽減)で親群体を維持管理する事も可能ですし、白化時にその水深まで下げる事も可能となります。勿論、オニヒトデは細いワイヤーで構成された棚まで渡って来る事は出来ません。

支援項目

ワイヤー式育成棚の設置及び管理に関するご協力をお願い致します。

「サンゴ産卵・幼生収集」

目標:収集装置数

サンゴの初期生残とは?

サンゴ(ミドリイシ)は年に一度、卵と精子を詰めたバンドルと呼ばれるカプセルを海中に放出します。これがサンゴの産卵と呼ばれるものです。このバンドルは浮力を持っているのでゆっくりと海面へと浮上して、海面で弾けて卵と精子が分散します。そして海面で同種のサンゴと交配を行い、受精卵となり幼生へと変化していきます。この時、バンドルから幼生となるまでにはいくつかの試練があります。まずは同種のサンゴが同時期に産卵する事、そしてそれらが位置的に近くにあり、海面で交配する為に出会える事。更に、この一連の過程の中で他の海洋生物に食べられない事。こうした事から自然界では、幼生まで辿り着ける確率は極めて低く、その幼生が岩などに着生出来るまでの確率は更に低くなります。これら繁殖の初期段階での生残を初期生残と呼びます。この初期生残を高めるために行うのが幼生収集作業であり、そこで使われるのが幼生収集装置と呼ばれるものです。

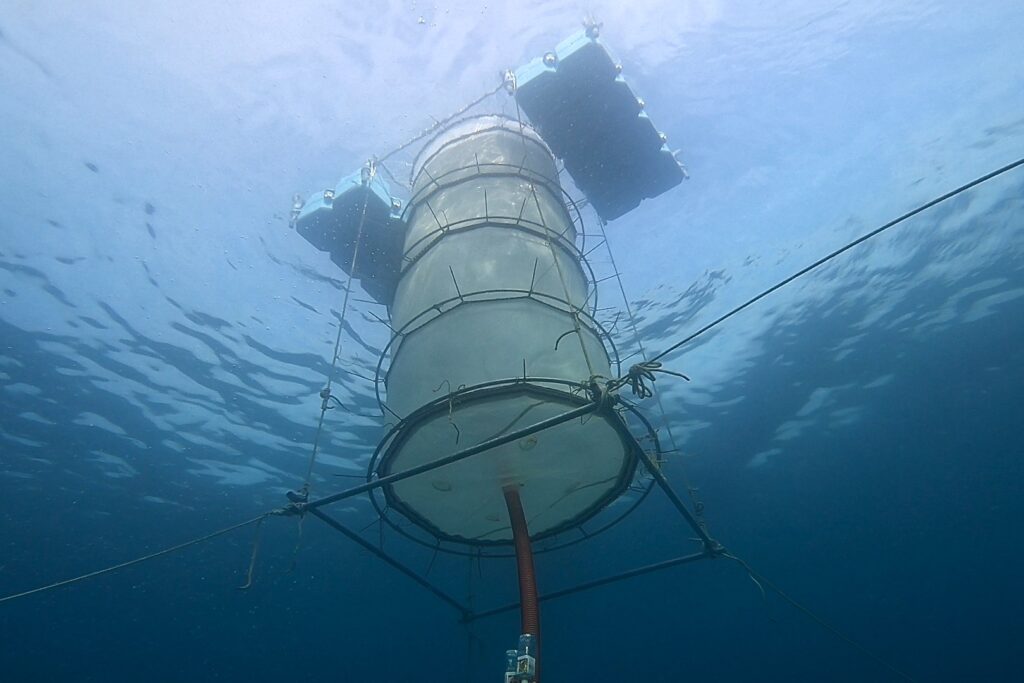

幼生収集装置

幼生収集装置※1の本体は海中に浮かべた大きなプランクトンネットです。円筒状のプランクトンネットの下に産卵可能な成熟サンゴを配置して、サンゴが放出するバンドルを全て収容する仕組みが装置の主たる機能です。プランクトンネットは海水を通しつつも外界からサンゴの卵と精子を遮断し交配の効率を高めると共に海洋生物からの捕食を防ぐ役割を果たします。このプランクトンネットを海中で保持する為のフレームは、ネットの形状を保ちつつも海流や波浪に逆らう事なく柔軟な構造で組立てられます。直径1.7m、深さ(長さ)4mのネットには約100万の幼生と7,000~10,000個の着床具が収容され、着生率100%(着床具全てに1個以上のサンゴ幼生が着生)が実現されます。

支援項目

幼生収集装置の調達及び収集作業に関するご協力をお願い致します。

/上に戻る

「サンゴ着生・育成」

目標:着床具数

生残率の持つ意味とは?

自然界で行われているサンゴ(ミドリイシ)の産卵。それによる新しいサンゴの増殖活動の効率は、膨大な数の卵の生産とその中で稚サンゴとして残る数、所謂生残率によって支配されています。自然界でサンゴの数が減少している場合、当然ですが、サンゴが産み出す卵の総数も減少します。サンゴの数が減少していく中での回復とは、減少する速度に対して、生産の速度が速い(生産力が高い)という事であり、年1回しか産卵しないサンゴにとって、その1回の産卵によって生き残るサンゴの数、つまり生残率を高めるという事に他なりません。※回復には成長率も重要な数値となります。

生残率を高める着床具

様々な試練を乗り越え海底の岩などに着生した小さな稚サンゴもサンゴを捕食する魚から狙われます。捕食されにくい隙間のような場所に着生し、甲殻類や貝類、藻類とうまく共存出来るかどうかが試されます。水産庁事業※1で開発された角筒型着床具は、筒の内側に着生した稚サンゴに対して生残を高める為の育成環境を与える有性生殖専用の着床基盤です。開発当初はプラスチック製で試験されていましたが、現在はサンゴ礁由来の原料に変更されサンゴ砂製着床具とも呼ばれています。このサンゴ砂製着床具も八重山で製造開発されています。

生残率調査(サンプリング)

サンゴの初期生残を高めるという私達の活動の評価は、生残率によって決まります。その為に着生直後、半年後、1年後と生残率調査による検証を行わなければなりません。「大量種苗生産によるサンゴ再生」を目指す為に扱う着床具は膨大な数となります。その着床具に着床したサンゴがどれくらい生き残っているのか?1ロット400個にまとめられた着床具の中から20個(5%)をランダムに取り出しサンプリング調査を行います。半年後からの生残率調査は、海の中での作業となります。これは一個一個の着床具からとても小さな稚サンゴを見つけ出して記録していく作業でもあり、神経を使う作業でもあります。一人が1日で行えるのは5ロット100個程度です。対象となる着床具が10,000個になると、その生残率を計算する為には、5人程必要となります。

支援項目

専門性のある人材育成、着床具調達に関するご協力をお願い致します。

注釈

※1 出典. 水産庁,改訂 有性生殖によるサンゴ増殖の手引き,平成31年3月

https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/sango_tebiki.html

企業・団体のサスティナビリティ担当者様へ

サンゴ礁地域での取り組みのご検討、ブルーカーボン、生物多様性に関するサスティナビティレポートについてのご相談、その他、お気軽にお問合せ下さい